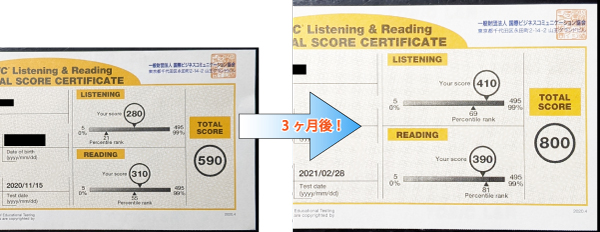

私は、2020年11月15日に、初めて TOEIC(R)L&Rテスト を受験しました。

リスニング・リーディングどちらも大いに苦戦し、結局、スコアは590でした。

理想とは程遠い点数で、ショックが大きかったです。

そしてここから一念発起して、約3ヶ月間、ただTOEICのスコアを上げることだけに専念した、独学での勉強漬けの日々を過ごしました。

そして、懸命な努力が功を奏し、翌年2月28日のテストで、スコア800を獲得するに至ったのです。

この記事では、その1回目の受験で強烈な絶望感を味わいながらも、自らを奮い立たせ、3ヶ月の集中対策で210点という大幅なスコアアップを果たせた自らの体験談を、包み隠さずお伝えしたいと思います。

40代で、仕事をしながら、完全独学での私でも、これだけ伸ばせたのです。この体験談を読んだ後、あなたが

「よし、自分もできるかもしれない!やるぞ!」

と自信を持ってもらえたら嬉しいです。

初めてのTOEICテスト当日

2020年11月15日の午前の部第256回テストが、私のTOEICテスト本番初体験でした。

自分の目標スコアは 730点。

英語の勉強に本気で取り組み始めてからその頃ですでに2年ほど経っていたので、決して不可能なスコアではないと思っていました。

試験場は大学の教室で、室内にはおそらく100人ほどの受験生がいたと思います。

多くの人が思うことでしょうが、自分以外の受験生がみんな賢そうに見えたものです (笑)。

ちなみに私の席の隣には、どう見てもアジア系以外の外国人と思われる人が座っていました。

外国人と同じテストを受けるという体験ができるとは、さすがTOEIC。今から英語のテストを受けるんだという緊張感が高ぶってきました。

そして自分の席に着席して、まずは受付時に渡された受験案内書に目を通したのですが、これを読むのにある程度時間がかかります。

また、テスト開始時間までに解答用紙に氏名や経歴などの個人情報を記入していくのですが、これまた結構時間がかかります。

私の場合、試験開始15分ほど前に着席して余裕を持ってゆっくり記入していると、気が付けばもう試験開始直前になっていて、かなり焦りました。

ですからみなさんは、せめて試験開始20分前には着席して、記入を始めていったほうがいいと思います。心にゆとりが持てますから。

いよいよテスト開始!

そしていよいよ、試験開始時間になりました。大教室の教壇の上にデカいスピーカーが1台だけ置いてあり、そこからテスト説明の音声が流れます。

この音声を聞き始めると、やはり緊張してきました。あぁ、ついに始まるんだな、と。

そして Part1 の写真描写問題が始まりました。

Part1の音声は比較的ゆったりと、1つ1つの単語をハッキリ明瞭に発音してくれるので、特に苦も無く解いていくことができました。

問題は、Part2 の応答問題からです。

このパートからの音声は、英語の発音の特徴であるリンキングやリダクションといった

「音がつながったり、消えたりする」

という、まさに自然な英語の発音に近づけたものになります。加えて、話すスピードも速くなります。

本物のリスニング力をしっかりと身につけておかないと、聞き取れない箇所が山ほど出てくるでしょう。

私は途中までは順調に解けていたのですが、途中で全く聞き取れない問題に出くわしました。

そしてその問題を何とか解答しようと長く検討してしまった結果、解答のリズムが崩れ、次の問題もうまく聞き取れませんでした。

こうなるとさらに気持ちが焦ってしまい、結局、5問ほどまともに聞き取ることができずに適当にマークする羽目になったのです。

分からない問題に遭遇しても、次の問題の音声が聞こえたらパッと気持ちを切り替えるべきところ、その練習を私は怠っていました。

なので、たった1問の不出来をズルズルと引きずってしまったのです。

意気消沈しましたが、それでも何とか残りの問題を処理し、そして・・・

おそらく、生涯忘れることのないであろう、Part3の会話問題が始まりました。

戦意喪失…

Part2での5問連続聞き逃しの痛手をカバーしなければと、Part3はより一層集中して聞き取っていこうと気持ちを引き締めました。

そして 1題目の会話が始まったのですが…

全然、聞き取れない!!

Part3・4は、音声の最初のあたりで場面や状況、そして登場人物の立場などが判明するものが多く、できるだけ正確に聞き取りたいものです。

ですが、音が聞き取れないために、場面も、状況も、そして登場人物の立場も、全部頭に入ってきません。

唯一判断できたのは、声の感じから登場人物の性別くらいです。リスニング力と何の関係もありません。

そして、音声の最初だけでなく、その後もストーリーが終わるまで、ほぼ何を言っているのか分からなかったのです・・・

もちろん、これでは問題を解けるはずがありません。問題3問中1問も解けず、仕方がないので急いで次の音声に備えて問題の先読みを始めました。

しかしながら、そもそも先読みの練習を怠っていたこともあり、不慣れのため途中までしか先読みできず、嫌な予感を抱きながら2題目に突入。

2題目の会話でも、1題目同様ほとんどの音を聞き取れず、内容理解などもっての他でした。

・・・何ということでしょうか。別に特別緊張していたわけではなく、体調も問題ないのに、2題続けて全く聞き取れないという現実。

私は、ここで呆然としてしまいました。

次の問題の先読みをする気力がなくなり、3題目も同じような始末。

「あぁ、今回のテストはもう終わりだ・・・」

と、もう完全に戦意喪失してしまったのです。

スコア 730 を目標にしていたのですが、この現実を突きつけられて、気持ち的にギブアップしてしまった自分がいました。

本気でテストに挑んで、途中で諦めたという経験は、40年以上の人生の中で初めてのことでした。本当に不甲斐ないことです。

その後も、半ば諦め状態のまま、時には他のことを考えたりしながら、緊張感ゼロの状態で問題を解いていきました。

結局、ほとんどの問題に自信が持てずにリスニング・セクションが終了しました。

自分の中では、Part3・4はほぼ塗り絵状態の感覚でした。

リーディング・セクションでも引きずる・・・

リスニング・セクションとリーディング・セクションとの間には休憩時間はなく、すぐにリーディング・セクションが始まります。

私はリスニング・セクションでの失態を引きずったまま、Part5文法問題と対峙しました。

本当なら1問20秒程度でスピーディーに解き進むべきところですが、私はすでに戦意喪失しています。

もう時間など意に介さずゆったりと、スローに1問1問丁寧に解いていく始末。

そんなわけですから、最終的に、リーディング問題100問中、何と25問も時間内に解き終わらず、「塗り絵」をする結果となりました。

惨敗です。

失意の帰路の途中で、新たな決意

・・・これが、私の記念すべき初めての TOEICテスト初体験での惨状です。

理想と現実の余りにものギャップにショックを受け、試験監督の

「これでテストは終了です。」

の言葉の後も、呆然としたままで、なかなか席から立ち上がれず、結局100人ほどいた会場から最後に外に出た受験生が私でした。

帰路では、他の受験を終えた賢そうな人達を眺めながら、自らの劣等感をひしひしと感じ、

「2年間も必死に英語を勉強してきて、これか…」と、失意のドン底でした。

・・・ただ、「体験」に勝るものはありません。

TOEICテストを実際に体験したことで、今の自分に何が足りないのか、何をすればスコアアップできるのかが明確に見えてきたのも事実です。

…人間というのはよくできていて、心理的にドン底に落とされると、

「なら、そこから這い上がってやろうじゃないか!」

というエネルギーも沸いてくるものです。

「よし、必ずリベンジしてやろう!」と、半ば開き直りだったかもしれませんがリベンジ精神がたぎって来ました。

今回の敗因は明らかにリスニング・セクションPart3・4対策を怠っていたことでした。

なのでさっそく試験帰りの途中で本屋に立ち寄り、「TOEIC公式問題集 プラクティス リスニング編」というTOEIC運営会社が発行しているリスニング専用の問題集を購入し、その日の夜からさっそく勉強を再開したのです。

自分の弱点を整理

TOEICテストを体験して実感した自分の弱点は、主に以下の2点でした。

- 英語の「音」をまだ正確に聞き取れていない。

- Part3・4の出題リズムが自分には早過ぎて、全然ついて行けない

なので、これらを改善するための勉強に徹しようと考えました。

1. については「シャドーイング」という練習法が威力を発揮するのは分かっていたので、今までより一層、真剣に取り組みました。

上述した公式問題集を使って、同じスクリプトを毎日何度も何度もシャドーイングしていきました。

一方 2. については、実際に本番を体験したことで、いかに自分がその対策を怠っていたかということを痛感した弱点です。

私はテスト本番まで、自宅で公式問題集を解く際、時間を測らずにマイペースで解くことしかしていませんでした。

1問1問にじっくり時間をかけ、自信を持って解答できるまで粘って解いていたものです。

この点が、私の最大の対策ミスでした。

本番では、例えばリスニングPart3・4の1題で問われる設問3つには、1問につき、マークする時間を含めてたった13秒しか時間がありません。

しかも先読みする時間も確保しなければならないという、かなりのスピード解答が求められます。

一方リーディングにおいても、75分という時間枠の中では読み切れないほどの分量の英文を読んでいかねばなりません。

時間を意識せずに読んでいくと、100問中20~30問を解き終わらず、「塗り絵」するハメになることも珍しくないのです。

頭の中では分かっていたのですが、

「本番では、まぁ何とかなるだろう」

という楽観的な思いがあったのか、「時間」の対策を何もせず、本番に臨んでしまったのです。

現実は、リスニングではとても1問13秒では解き切れず、解答中にすでに次の設問のアナウンスが流れているという状況が続きました。

先読みなんて、とてもやる時間はありません。

まぁ、そもそもストーリーの内容が理解できていないため、それ以前の問題でもありましたが。

リーディングでも4分の1の解答を塗り絵するという不甲斐なさです。当然、

「時間をちゃんと測って解く練習をする」

という勉強方針が自然と決まったわけです。

だんだん問題形式に慣れていく・・・

ハッキリ言って、今までの人生の中でかなりの数の「テスト」を受けてきましたが、TOEICほど時間が足りないと感じるテストはありませんでした。

私の中では、群を抜いてTOEICが一番、解くのに時間が足りないテストです。

ですが本番を体験して「時間」の対策の必要さを思い知らされた私は、公式問題集を使って、全て時間を正確に測って解くことにしました。

加えて、時間内に解き終わるためのコツをネットや書籍などでたくさん調べていき、それを実践することも心掛けました。

まずリスニングのPart3・4ですが、最初のうちはその出題スピードやリズムについて行くのが大変で、あたふたしていました。

ところが、毎日毎日、各設問の音声が流れた後に一時停止などせず、そのまま1問あたり13秒(先読み時間も考慮するともっと短くなります)以内で解いていく訓練を積むことで、それに「慣れ」ていきました。

「習うより慣れよ」

とはよく言ったもので、2ヶ月ほどの訓練で十分に慣れてきた頃には、1問1問落ち着いてマークしている自分の姿がありました。

冷静に解けるようになった分、当然ながら正答率が上がっていきました。

本番と同じ時間で解いて、それで正答率が上がっていくのは、大きな自信につながります。

出題スピードとリズムに「慣れる」ことの威力を、存分に体感することができたのです。

皆さんの中にも、自宅で問題を解くときは、以前の私のように1問1問をじっくり検討するために、各設問の音声が流れた後に一時停止して解いている方もいると思います。

じっくり検討できる分、正答率は確かに上がります。なのでそのときは自信が付くかもしれません。

しかし、テスト直前までそれを続けていると、先述したような私と同じ敗北感を味わう恐れがあるので、注意してください。

TOEICリスニング・セクションでは、何より

「出題スピードとリズムに慣れる」

という点を目標の1つにすることをおススメします。

一方、リーディングについては

「いかに塗り絵の数を減らすか」

が最大のテーマとなりました。そのために私が行ったことは、

1.精読をやめる

2.音読練習を繰り返す

の2点です。

まず 1. についてですが、精読をしていては、1題解くのに時間がかかり過ぎます。そこで、

「返り読みせず、英語を英語の語順のまま理解する」

という “チャンク・リーディング” と呼ばれる読解法を取り入れることにしました。

返り読みして同じ英文を何度も読み返し、しかも日本語らしい訳を検討する、などという時間の余裕は本番ではありません。

「英語を英語の語順のまま」理解することで、英文は1回読むだけで済み、しかも内容理解も十分可能というのが、チャンクリーディングです。

この読み方のおかげで、読解スピードは随分と速くなりました。

なお、この「返り読みをしない」方法については、以下の記事の目次欄「返り読みをしない」にて詳しく解説しています。

→ 記事「TOEICリーディング問題 Part7 を徹底対策!目標は塗り絵ゼロ!」へはこちらから

あと、内容が理解できない箇所が出てきても、気にせずに次を読み進めるようにしました。

たとえ英文の一部分が理解できなかったとしても、問題は解けることが多いです。

その部分にこだわるあまり時間切れになって、本来解けるはずだった問題を解けなくなってしまうほうが大損ですよね。

一方 2. の音読練習について。音読の練習を繰り返すことがなぜ塗り絵の数を減らすことにつながるのでしょうか?

それは音読が、上で述べた「英語を英語の語順のまま理解する」ことができるようになるための最適な練習方法だからです。

声に出して英文を読むことで、同じ英文を繰り返し読んでいないことが確認できるため、返り読みを防げます。

さらに、返り読みをしないということは、英文を文頭から1回読んだだけで内容を理解できる必要があり、そのためには

「英語を英語の語順のまま」

理解していかざるを得ないのです。

音読練習は、特に入念に毎日練習しました。

1つのスクリプトを最低50回音読するというノルマを課し、さらに、英文内容が理解できる限界レベルまでスピードを上げて音読する

「速音読」

にもトライしました。

これらの音読練習は、1度音を聞くだけで内容を理解するという意味で、リスニング力の向上にも大いに役立ったと思っています。

あの日から3ヶ月… リベンジのときが来た!

こうして、自分の弱点を克服するためのメニューを日々こなしていき、自分の英語力の成長を実感しながら3ヶ月が経ちました。

そして、いよいよ2回目の TOEIC L&R テスト受検の日を迎えました。2021年2月28日午前のテスト (第262回) です。

私にとってはリベンジマッチです。前回の大敗北からたくさんのことを学び、試行錯誤し、そして乗り越えてきました。

「もう3ヶ月前のような惨めな気分を味わいたくない」

その一心で毎日頑張ってきたことを本番で発揮し、しっかりリベンジする決意を抱いていました。

試験会場は、今回も大学の一教室。大学受験のころを思い出します。

今回は2回目とあって、前回のようなテスト開始時間直前までバタバタすることもなく、落ち着いた状態で Part1の音声を迎えることができました。

出だしは順調

Part1・2ともに、大きなトラブルもなく、順調に解き進めることができました。

前回は解けなかった1問を引きずってしまって、5問連続の解答不能に陥りましたが、今回は大丈夫でした。

1問解けなくても、すぐに気持ちを次の問題に切り替えられるようになっていました。

3ヶ月間、本番形式で問題演習をこなしていく中で、後に引きずりそうな場面に何度も出くわし、それを乗り越えていった結果です。

やはり何事も「経験」だな、と心底思います。

いよいよ問題の Part3・4!

そして、前回完璧に打ちのめされた、問題の Part3です。

前回はそもそも音声の内容が理解できず、しかも解答スピードにもついていけないというダブルパンチでKOされた私ですが…さて今回はどうか。

・・・1題目の音声が始まりました。

音が正しく聞こえる!内容が理解できる!

耳に入ってくる音声は、まるで前回受けたテストとは違う試験を受けているかと感じるほど、音がよく聞こえ、内容もスッと頭に入ってきました。

確かに自宅で本番形式の練習をしていたときは音・内容理解ともに良い感触を持っていたんです。ですが、本番ではどうなるか…

前回のトラウマ級の失態が、私を疑心暗鬼にさせていました。

ところが実際は、もしかすると自宅で聞くよりも聞き取りやすいのではないかと思うほど、音・内容ともにクリアなのです。

いやぁ、嬉しい!短期間でも人は大きく変われるということを体感した瞬間です。

と同時に、自分が特に集中して行ってきた「シャドーイング」と「音読」の威力に驚嘆の念を禁じ得ません。

「シャドーイング」が「音を判別する力」を、「音読」が「内容理解力」を格段にレベルアップさせてくれたのです。

予想以上の聞き取りやすさ、そして解きやすさが自分に勢いをつけてくれました。

今振り返ってみて、Part3はほぼ全問正解だったのではないかと思われます。

ただ、あまりに出来過ぎた状態が続いたため、それに慣れていない私は途中で少し立ち止まって深呼吸でもしたい気分になっていました。

その時に、心に油断が生じて、Part3の途中で集中力が切れてしまいそうになったのです。

この点が、今回の反省点になります。

そして、その時に私がした行為は、今でも強く脳裏に焼き付いています。

ずっと問題用紙とマークシートばかりを追って伏せていた顔を上げて正面を向き、歯を食いしばって、半ば鬼のような形相で

「なにくそ!今が頑張り時だろう!集中するんだ!」

と、心の中で自分に言い聞かせることで、再び何とか集中力を取り戻すことができたのです。

別に集中が途切れたらそうしようと思っていたわけではなく、無意識的な行動だったため、今でもとても印象に残っています。

テスト本番は2時間ノンストップで続きます。

集中が途切れることもあるかもしれません。

そんな時のための、自分なりの集中力回復法を事前に用意しておくのもよいでしょう。

おススメは、私が無意識にやったように、一度問題文から目を離して正面を向くなどして、視界を変えることで気分転換をすることです。

なお、「正面」を向くことが大切で、横や後ろを見てしまうとカンニングと勘違いされるのでご注意を (笑)。

そして Part4に進みましたが、こちらは全体的に少々難易度が高く感じられ、正確に内容が理解できない箇所が Part3よりも多かったです。

ですがその都度気持ちを切り替えていけたので、ミスを引きずるようなことはなく、無事、リスニング・セクションを終えることができました。

・・・実は、この時点で、私はもう「リベンジを果たし終えた」感覚でいました。

前回は Part3・4を無気力・無集中力で終わったことが最大の問題点で、情けなく、このままでは終われないという思いに至りました。

そして今回は、最後の問題まで気力を保ち、集中して取り組むことができたのです。

そのことが一番嬉しく、たとえスコアが何点に終わろうとも、すでに私のリベンジはこの時点で達成していたのです。

勢いに乗って、リーディング問題へ

リーディング問題は、前回は結局25問も塗り絵して終わりました。

今回は、上述した「チャンク・リーディング」を取り入れ、音読練習を積み重ねてきたおかげで、塗り絵は10問までに減らすことができました。

さすがに3ヶ月という期間では、25問からいきなり塗り絵なしにまで持っていくことはできませんでした。

しかし15問減らせたということは、Part7の複数長文問題(最後の5題)の3題分に当たるので、これはかなりスピードアップしたといえるでしょう。

チャンク・リーディングと音読はリーディング対策 (リスニングにも効きます)として本当におススメです。

満足感・充実感に包まれ…

こうして、私のリベンジ試験は終了しました。

前回は絶望感を抱きながらボーっとしてしまい、1番最後に教室を後にしましたが、今回は満足感・充実感に包まれて、非常に心地良い気分でさっさと教室を出ました。

スコアが判明するのには数週間かかりますが、点数に関わらず私はすでにリベンジを果たせたつもりだったので、幸せな帰路となりました。

前回とえらい違いです (笑)。

そして数週間後、ネットでスコアを確認したところ、800点という、目標を大きく超えたスコアを獲得できたのです。

前回が 590点でしたから、3ヶ月間で 210点アップしたことになります。

3ヶ月という短期間でも、正しい方法で、情熱を失わずに真剣に勉強すれば、これだけの飛躍も可能だということを証明できたと思っています。

だから、あなたもできる!

なお、私は以下のあらゆる点でマイナス要素を持っています。

まず「完全独学」ということ。

市販のテキストを最低限の冊数だけ購入して、それだけを使って勉強するという完全独学でした。

次に「経済的に苦しい」ということ。

完全独学なら、せめて購入テキストくらいは充実させたいものですが、諸々の事情で経済的に苦しい状況だったため、最低限度のものしか購入できませんでした。

そのため、購入テキストは厳選に厳選を重ねました。

さらに「中年になってからの挑戦」ということ。

40代になってから英語に取り組み始めたので、やはりブランクが長いし、集中力や記憶力なども20代の頃よりは衰えているかもしれません。

加えて「留学経験なし」ということ。

それどころか、海外旅行すらしたことがありません。

なので生の英語に触れる機会がほとんどなく、リスニング力を上げるのに留学経験者より多くの時間とエネルギーを要するのは明らかです。

そんなマイナス要素だらけの私でしたが、ここで言いたいことは、

「こんな私でも、短期間の集中特訓でこれだけ伸ばせたんです。だから、あなたもやればできる!」

ということです。

TOEICは、勉強のやり方さえ間違えなければ、短期間でもスコアを大きく伸ばすことができるテストです。

「あと3ヶ月しかないから無理だな…」

ではなく、

「あと3ヶ月も残ってるから、何とかなる!」

と信じて、悔いが残らないように一生懸命勉強するのみです。

このブログでも、私の体験上自信を持っておススメできる勉強法などを色々紹介しています。

一番上のメニューから気になる記事があれば参考にしてください。

まとめ

この記事は以上となります。

超長文の体験談となりましたが、最後まで読んでくださって本当にありがとうございます。

私の体験が、TOEICスコアアップを目指す皆さんの何らかの力になれるとすれば幸いです。